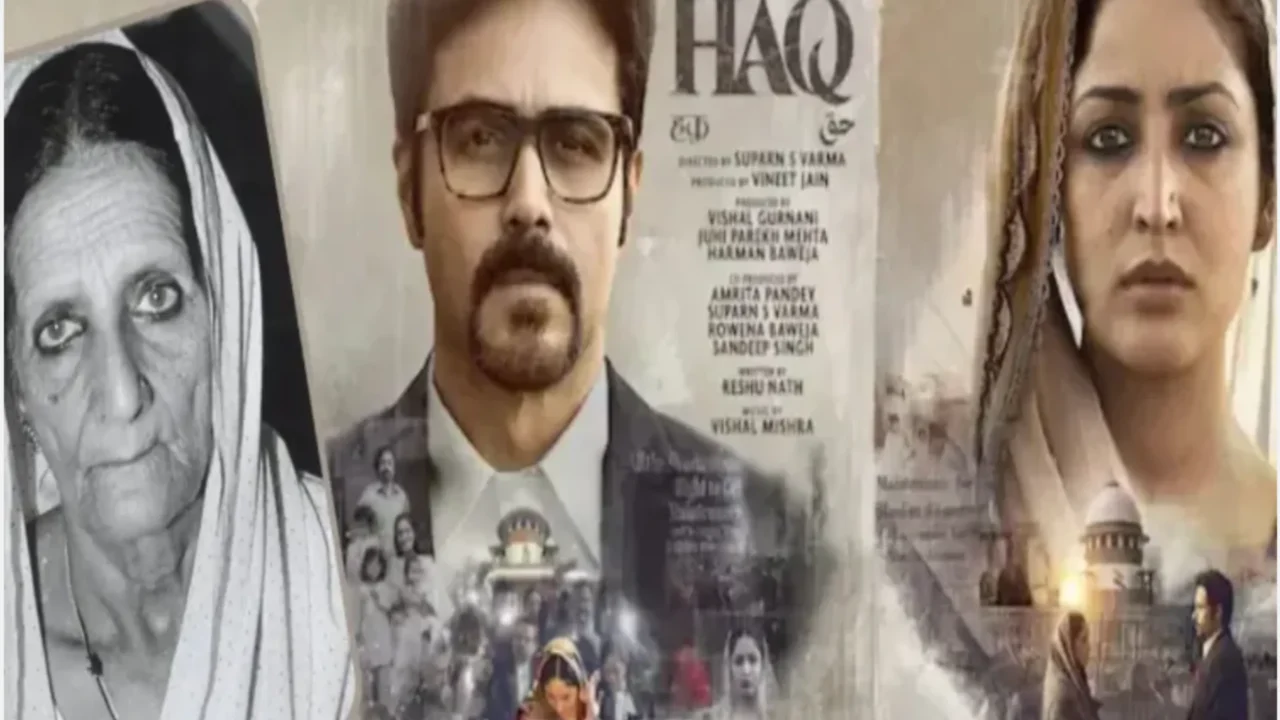

कुछ कहानियाँ दर्शक को राहत नहीं देतीं, बल्कि भीतर तक बेचैन कर देती हैं। Shah Bano Begum की कहानी भी ऐसी ही है। यह न तो सिर्फ़ एक अदालत का मुक़दमा था और न ही किसी एक समुदाय का विवाद। यह उस क्षण की कथा है, जब भारत कानून, आस्था, राजनीति और मानवीय गरिमा के चौराहे पर खड़ा था। जब सिनेमा इस इतिहास को दोबारा सामने लाता है, तो वह परदे पर चलती कहानी नहीं रह जाता, बल्कि समाज के सामने रखा गया आईना बन जाता है।

Shah Bano Begum के न्याय का सच: समझौते से मारा गया अधिकार

Shah Bano Begum के इस कथा के केंद्र में एक कड़वी सच्चाई है—कभी-कभी न्याय अत्याचार से नहीं, बल्कि समझौते से हारता है। फिल्म के संवाद एक पुराने घाव की तरह उभरते हैं।

“कभी-कभी मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, इज़्ज़त भी चाहिए।”

यह पंक्ति शाह बानो के पूरे संघर्ष को समेट लेती है। वह किसी धर्म के विरुद्ध नहीं थीं, बल्कि अपमान और असमानता के विरुद्ध खड़ी थीं।

एक आम पीड़ा, जो असाधारण बन गई

चालीस साल से अधिक समय के वैवाहिक जीवन के बाद, एक बुज़ुर्ग महिला को तीन तलाक़ के ज़रिए घर से अलग कर दिया गया और जीवनयापन के साधन से वंचित कर दिया गया। यह पीड़ा असामान्य नहीं थी, बल्कि समाज में आम थी। असाधारण यह था कि शाह बानो ने चुप रहने के बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।

सिर्फ़ पाँच सौ रुपये की मांग

शाह बानो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत केवल पाँच सौ रुपये मासिक गुज़ारे की मांग की थी। वह न कोई आंदोलनकारी थीं, न सुधारक बनने की आकांक्षा रखती थीं। वह एक थकी हुई, असहाय महिला थीं, जो बस यह चाहती थीं कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें अकेला न छोड़ा जाए।